A

B

C

D

E

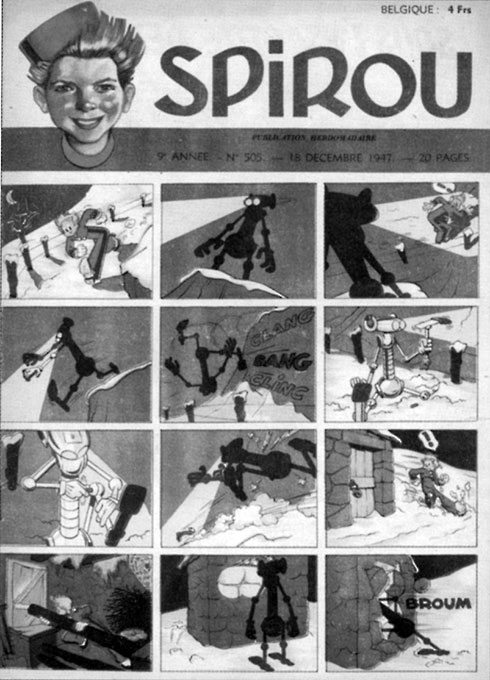

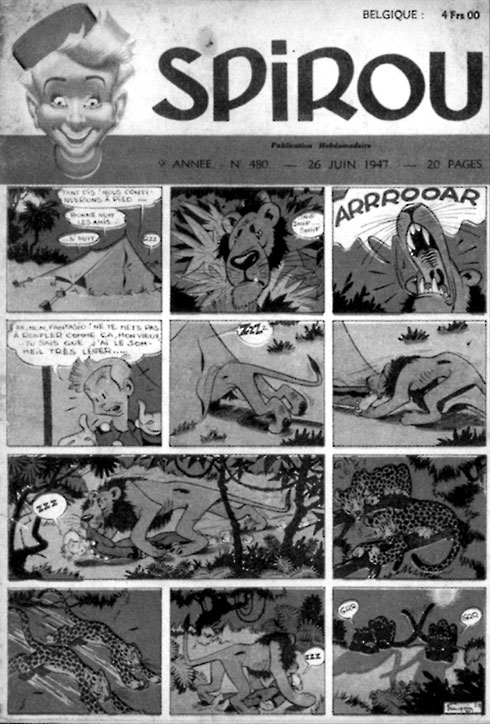

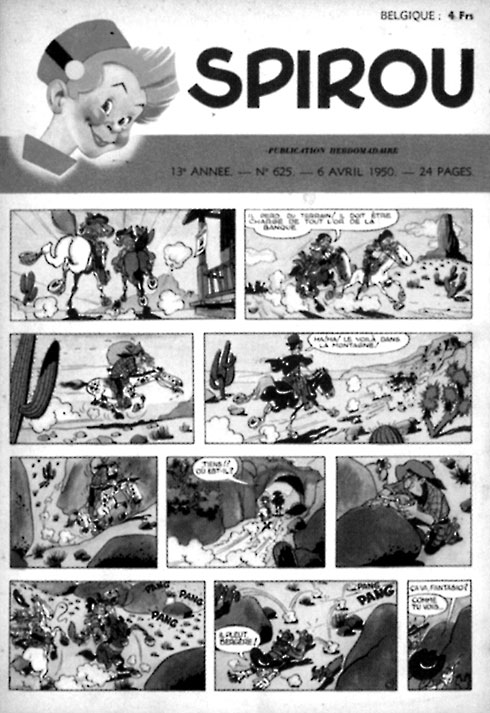

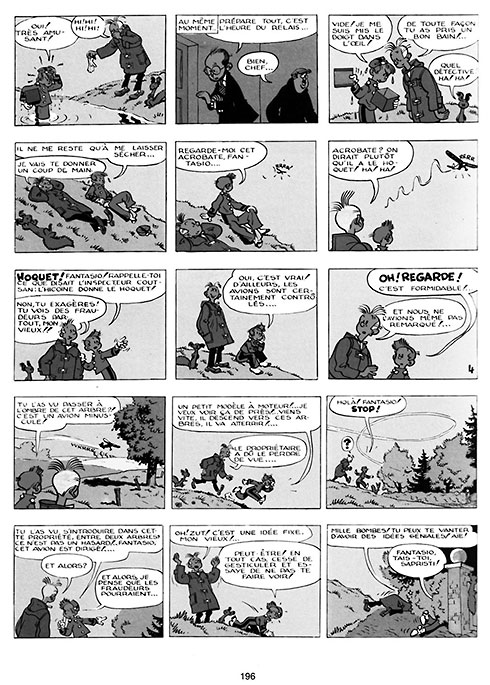

Illustration 18. Spirou, Franquin, 1947 et 1950

Dans le récit intitulé Mystère à la frontière, Franquin adopte une composition de deux cases sur trois bandes (en bas, [E], juillet 1950), modifiant en cela la norme en vigueur au préalable qui organisait l’espace de composition de la couverture du journal en quatre bandes de trois cases (reproduction [A], décembre 1947).

Cette altération des principes de composition avait été précédée par l’abandon du principe régulier (reproduction [A]) ou semi-régulier ([B], juin 1947) au profit de constructions rhétoriques ([C], avril 1950). Nous détaillerons ces types de composition dans les chapitres suivants. Toutefois, on peut d’ores et déjà conclure de cette observation et des commentaires ci-contre, que le passage, sur la page de une, d’une composition régulière de quatre bandes de trois cases à une structure également régulière, mais de trois bandes de deux cases, représente pour le journal un enjeu plus important que la bascule entre composition régulière (ou semi-régulière) et composition rhétorique.

Par la suite, pour l’édition en album, l’ensemble du récit Mystère à la frontière sera remonté sur des bandes de trois cases, ce qui nécessitera bien entendu une recomposition a posteriori des premières pages. Dans l’édition de l’intégrale des Aventures de Spirou et Fantasio dessinées par Franquin, initiée par Dupuis en 2006, c’est une nouvelle composition en cinq bandes de trois cases qui est retenue [D]. Ceci montre les recompositions multiples que les éditeurs font subir aux bandes dessinées ; mais cela illustre également les choix dont ont disposé certains auteurs, fut-ce de manière intermittente, pour privilégier un mode de composition leur paraissant préférable. Enfin, cette anecdote montre encore qu’on peut préférer un type de composition régulière à un autre, et prouve, ce faisant, la capacité expressive de ces compositions.

© Dupuis